イランを統治した勢力はその首都をいろいろな場所に置いているが、エスファハーンもその一つだ。この街は首都になったのが比較的最近(16世紀のサファヴィー朝)で、更に戦禍を受けていないことから、世界遺産にも登録されている建造物が現在でも現役で人々の生活の一部に組み込まれている。日本でいえば京都のような所で、古今東西イランへの旅行者はここに必ず立ち寄ってきた。私が留学中にイランに遊びに来た弟にもこの地をを案内した(余談だが、弟はこの旅行が人生で初めての海外旅行だった。飛行機の座席が狭かったらしく、「二度と海外旅行はいいや」とのことなので、イランは弟が唯一訪れた外国ということになりそうだ)。またテヘランからのアクセスがいいのも魅力である。飛行機で50分、バスで5時間、夜行列車で6時間。週末旅行にもってこいだ。

さてそんなエスファハーン。今回初めてガイドを雇ってゆっくり回った(ペルシア語と日本語の通訳は私がしたので、喉はカラカラだったが)。観光地としてのレベルが数段上がっていることに気づき、とても嬉しくなった。まず、以前は片側2車線で、ホテルへ帰りつくまでがダイ・ハードだった大通りが歩行者天国になっていた。またアルメニア人地区に音楽博物館ができ、世界遺産散策にアクセントを加えられるようにもなった。更に地下鉄も開業し、行き来が楽になった。

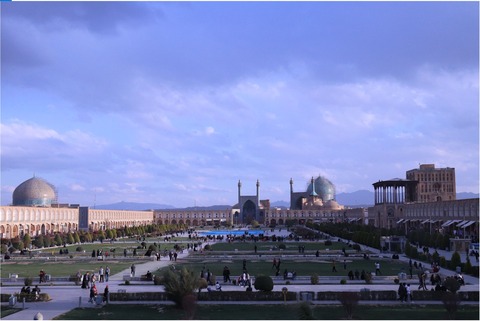

そして何より、王の広場、メイダーネ・エマームを一望できる喫茶店が、十数年の時を経て復活していたのだ。バーザールの入り口付近に存在した店は、2007年時点では水タバコを吸いながらエスファハーンの歴史も吸えるスポットとして大人気だったが、その後UNESCOだかWHOだかの勧告により、閉鎖されてしまった(確か、水タバコが景観を崩す、とかいった理由だった)。ところがこの時訪れると、美術館兼カフェとして再オープンしていた。義理の息子ポイントを上げる絶好の機会とばかりに、義父母をここに案内してエスファハーンの空気を堪能してもらった。ま、実際は私が久しぶりにあの景色を眺められることに我を忘れていたのだが。

思ったとおり、義父母はこの景色に満足してくれたようで、とても満足のいく時間を過ごせたようだ。義理の母は日本にいる父(私の義理の祖父)のお土産にと、ホメイニー師がプリントされたTシャツを購入した程だ。

観光地として更に磨きがかかってきたエスファハーン、またこれからも何度も訪れることだろう。

(喫茶店からの眺め。撮影:筆者。買ったばかりのキャノンの一眼レフをぶら下げ、0泊1日でこの写真を撮るためだけにエスファハーンを訪れた時の1枚)

【ひとことペルシア語147】kharab bud(ハラーブ ブード)

:「壊れてたよ」という意味。職場で使用しているパソコンに初期不良が見つかったため、修理に出すことになった。その準備にとパソコンを箱に入れていたらナショナルスタッフに「何をしているの?」と聞かれたため、"kharab shode bud"と自信満々に説明したら、「え、水谷さんが壊したの?」と返答された。

"shodan(shode)”は、「~になる」という意味の動詞で、それと"budan"(Be動詞)を組み合わせて過去完了(過去のある時点より前に起こった出来事を表す時制)とし、「買った時点(過去)より前に壊れていた」と意味を込めたのだが、どうやら違うらしい。

"shodan"の意味は「~になる」だが、”shode bud"とすると、「過去のある時点で何らかの状態(例えば壊れた)となったが、現時点ではその状態(例えば、修理が完了した)ではない」という意味で用いられるのが一般的とのこと。

冒頭、初期不良の事を知らないナショナルスタッフに"kharab shode bud"と言ったときの反応が「え、水谷さんが壊したの?」となったのは、私の発言が「壊れてたけど直したのよ」という説明がから始まったため、私自身が壊したことを「自然に壊れたの」と言い訳しているように聞こえたのだと思われる。

【書物で知るイラン17】『イスラーム主義と中東政治 レバノン・ヒズブッラーの抵抗と革命』末近浩太著、名古屋大学出版会

:タイトルのとおり、レバノンで活動する団体であるヒズブッラーを地域研究の視点から研究した本書。「イランは(ならず者である)ヒズブッラーを支援している!(だから悪い)」というのが、米国や西欧諸国の政府(とその主張を鵜呑みにする日本のマスコミ)の主張である。もちろん、ヒズブッラーが「ならず者」なのか否か、ということは、それらの国の一方的な価値判断に過ぎないということは本書を読まずとも自明だ。さりとて「ヒズブッラーとは何者か」という問いに対しては、イランに携わる者として知っておきたかったたため、手に取ってみた。イスラエルという、彼らにとっての絶対悪に対抗するために成立したこの組織が、いかにレバノン国内でその地位を確立していくかについて、非常に明瞭に理解できた。イランとの関係は、その成立当初はイラン革命の主役であるホメイニー師の「革命の輸出」思想に非常に影響を受けたものの、その後はイスラームというよりは国際的アクター同士の戦略的な関係となっていることもよく理解できた。

*なおこの記事は筆者の個人的な経験に基づいて記載されており、筆者の所属する組織とは全く関係がありません。