逆移住編:マレーシアから日本へ。快傑ハリマオの発見・再発見、驚き桃の木どうする気。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

壁にセットされた「食パンのスイッチ」って何だ?

その前に、これはホーカーでもよく見かけたけど、何だったっけ?魚の干物だったか?

ジャラン・パンダンにある商店街の街灯に・・何故かこのような猫のような、虎のような得体のしれない動物がぶら下がっていた。もちろん、作り物だ。

これは、完全に木と一体化していた。コケ=苔も汚れも、一体化。一体全体何なんだ?

友人の家族の結婚式披露宴で出てきた「仔豚の丸焼き」だった。この場合、「身」じゃなくクリスピーな「皮」を食べる料理です。顔は誰も食べないので、覗き込んでいる私達に・・・顔(=頭)を持って行け(=お持ち帰りいいよ)という。

こういう時も、逆らわない。マレーシア人と付き合うコツは、何でも快く受け入れる事。

これは、ナマズの丸揚げ・・ローカルの食材は何でも食べられるが、今まで理由があってこれだけは食べてない。食べようと思えば、何でもオッケーだったんだが。

でも、これからも食べない。マレーシアに来て、最初にナマズ料理の事を教えてくれた人に、悪い先入観を叩き込まれた、次に進めないのです。

話は飛んで、ゴルフボールも飛んで、原始的なやり方の「ゴルフ練習場」のボール洗い。

金語楼発明に「消しゴム付き鉛筆」があるし、運動会の「紅白帽」も金語楼発明だ。

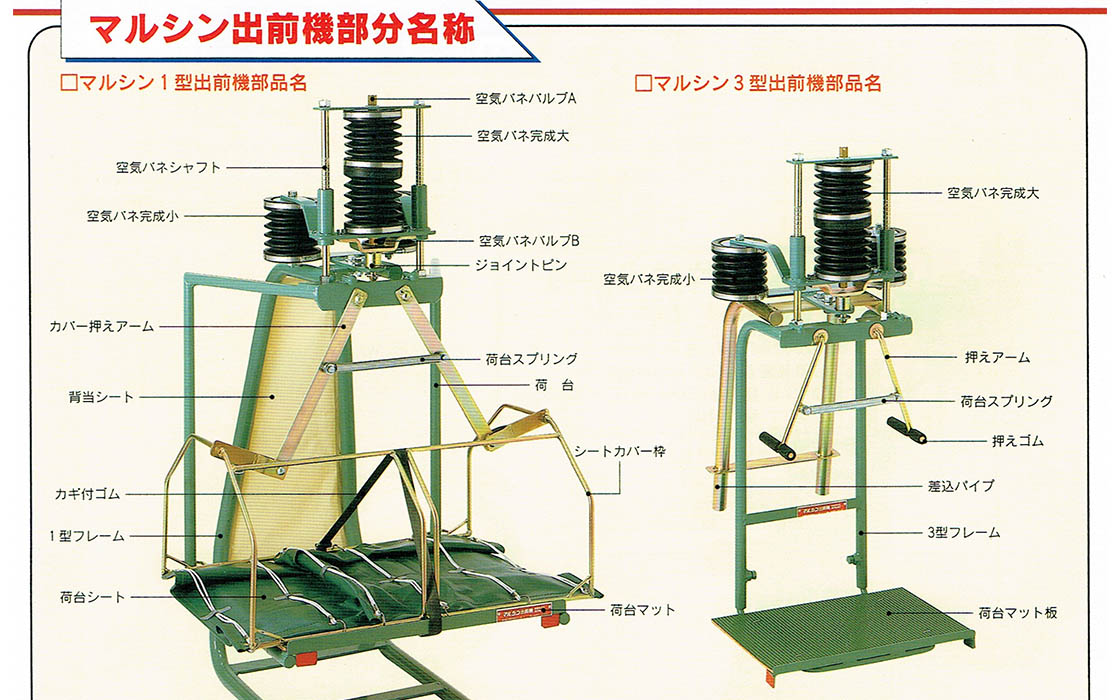

昔の体育の時間に子供がかぶった紅白の帽子と (表が白で裏が赤で、同じ帽子で白組・紅組の目印になる)一時帰国での「合羽橋」だった・・バイク出前用装置も売っていた。これは「柳家金語楼」発明だとばかり思っていたが間違いだった。

この装置を調べると「うちは、昭和40年頃から作っています。私も生まれる前の話なので、詳しい開発経緯はわからないのですが、最初に作ったのはエビス麺機製作所というところです」

エビス麺機製作所の出前機が開発されたのは昭和30年代前半。とある日本蕎麦屋さんが考案し、商品化されたそうです。

出典:「こぼれない出前そば」を支えるマルシン出前機、日本唯一の技術とは | 中川政七商店の読みもの

燻製用のチップと燻製器。マレーシアでは「ACE」などでやっと手に入るけど、日本では、オートキャンプ用品店で確実に手に入る。

マレーシアでクアラルンプールで、韓国食材店で、これを買った。直火式で、おこげなど、味わうには最適だ。構造上、ふたに穴が開いてないところが、日本の土鍋と違うところ。穴があった方が使い道が広がる。韓国土鍋風・・ある意味・・買って失敗。

合羽橋での・・サンプル業者の店頭看板です。なんでカブトムシだったのか?

素晴らしいサンプルの「サンプル」が、他にも沢山ありました。

これも極め付けです。食パン型のスイッチカバーです。次第に汚れていくといやだね。でも汚れていっても”焦げに見えるから”いいのかな??左は「バター」が垂れているし。

・・・・・今日は、写真集、ここまで。。

有難うございます励みになってますお手数ですけどポ

有難うございます励みになってますお手数ですけどポ

有難うございます励みになってますよろしければポチクリを

有難うございます励みになってますよろしければポチクリを 嬉しいです。

嬉しいです。

参考までに:他の方々の面白ブログ拝見はこの上下から。動画紹介専門ブログも。